<症例> ペキニーズmix、5歳、去勢雄

ここ1-2週間ふらつく様子があるとのことで来院されました。

神経学的検査を行ったところ、四肢の不全麻痺が認められました。

レントゲン検査では明らかな異常は認められず、精査のためにMRI検査を実施しました。

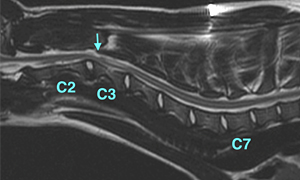

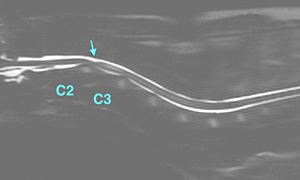

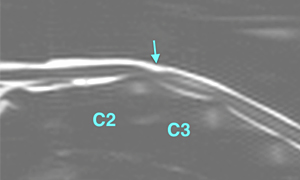

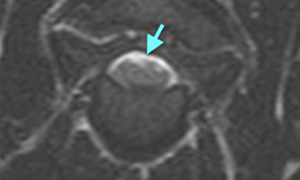

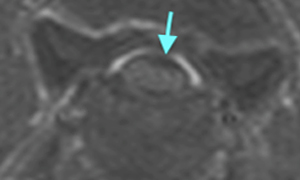

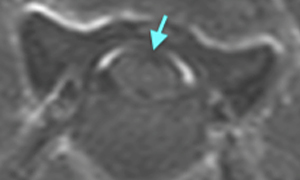

MRI検査を実施したところ、C2-3からC3椎体頭側の脊髄が背側から圧排されていました。脊髄を圧排している物質はT2強調画像で高信号、T1強調画像で低信号を呈し、増強効果も認められず、脳脊髄液と考えられました。これら信号強度及び形態から、脊髄くも膜憩室という診断結果となりました。

矢状断像のT2強調画像では少しわかりにくいですが、MRミエログラフィーの矢状断像を見ると脳脊髄液が腹側に膨隆するような形態に見えるのがよくわかります。本症例はC2-3での椎間板ヘルニアも疑われましたが、ごく軽度の圧迫であったため、今回の症状の原因としては脊髄くも膜憩室が考えられました。なお、C3椎体上の脊髄がT2強調画像で高信号を呈していますが、これは脊髄空洞症もしくは、グリオーシス(線維化などの変化)、炎症などが考えられます。

<脊髄くも膜憩室;Spinal arachnoid diverticula (SAD) >

脊髄くも膜憩室とは、くも膜下腔の局所的な液体(脳脊髄液)による拡張のことで、この液体により脊髄が圧迫されることにより進行性の神経症状を出します。以前は脊髄くも膜嚢胞とも呼ばれていました。しかし、嚢胞とは液体/空気などが周囲を被膜で覆われた閉鎖された空洞のことを指し、犬で見られるタイプは、くも膜下腔とも連続していると考えられるため、真の嚢胞ではないことから脊髄くも膜憩室という言葉が使われるようになりました。

原因ははっきりとわかっていませんが、若齢で見られる場合は先天的な原因が考えられ、くも膜の発達異常から発生している可能性も考えられています。後天性の原因としては、椎間板ヘルニアや椎体奇形、脊髄外傷や炎症性脊髄疾患などに続発することがあると言われており、特にパグやフレンチブルドッグでは椎間板ヘルニアや椎体奇形の併発、椎間板ヘルニアの手術歴などの併発率が高かったという報告があります。また、発生部位は約55%が頚部(特にC2-3/C5-6)、45%が胸腰部(特にT9-T13)に発生し、大型犬では頚部での発症が多く(特にロットワイラー)、小型犬で胸腰部での発症が多いと言われています。症状は発症した部位の神経症状となりますが、基本的に慢性進行性の経過となります。雄に多く見られると言われており、人でも2/3が男性で見られるため、ホルモンの影響の可能性も考えられています(犬では不明)。

診断にはMRI,CTもしくはレントゲン脊髄造影が必要ですが、MRIは脊髄実質の評価や他の脊髄疾患の併発がないかどうかも確認できるため、本疾患の評価に優れています。

【参考文献】

Mauler DA, De Decker S, De Risio L, Volk HA, Dennis R, Gielen I, Van der Vekens E, Goethals K, Van Ham L. Spinal Arachnoid Diverticula: Outcome in 96 Medically or Surgically Treated Dogs. J Vet Intern Med. 2017 May;31(3):849-853. doi: 10.1111/jvim.14714. Epub 2017 Apr 20. PMID: 28426173; PMCID: PMC5435043.

da Costa RC, Cook LB. Cystic Abnormalities of the Spinal Cord and Vertebral Column. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 2016 Mar;46(2):277-93. doi: 10.1016/j.cvsm.2015.10.010. Epub 2015 Dec 23. PMID: 26706913.

Lowrie ML, Platt SR, Garosi LS. Extramedullary spinal cysts in dogs. Vet Surg. 2014 Aug;43(6):650-62. doi: 10.1111/j.1532-950X.2014.12200.x. Epub 2014 May 5. PMID: 24798122.

※当院では、高崎市の「MGL付属高度動物医療センター」にてMRI検査を実施しております。

当院からの指示があった場合を除き、まずは富岡総合医療センターをご受診下さい。